O futebol é uma poderosa arma pra distrair o povo brasileiro das nossas maiores dificuldades enquanto país, sociedade. Existe até uma história que a maioria dos projetos que passam em Brasilía que nos atrapalham e beneficiam os poderosos passam na época da Copa do Mundo, enquanto torcemos, nossos políticos julgam o nosso destino. E quando paramos pra pensar nas nossas cinco conquistas de mundiais, teve alguma que foi usada como cortina de fumaça pelos nossos governantes? A resposta é sim. Teve.

O Tyler Martin e o Noite de Copa, apresentam mais um episódio de C.O.P.A, dessa vez vamos viajar Cinquenta e quatro anos no passado, no auge da Ditadura Militar, vamos contar como a Copa do Mundo de 1970, no México, ajudou a Ditadura Militar no Brasil a propagar seus ideais. Os Atos Inconstitucionais, os Exílios, a perseguição à João Saldanha e muito mais.

C.O.P.A | Cultura. Organização. Política. Arte.

EPISÓDIO – A Bola e o Forca (A Seleção Brasileira de 1970 e a Ditadura Militar no Brasil).

“No Brasil há forças revolucionárias convencidas de que o dever de todo o revolucionário é fazer a revolução. São estas forças que se preparam em meu país e que jamais me condenariam como faz o Comitê Central só porque empreendi uma viagem a Cuba e me solidarizei com a OLAS e com a revolução cubana. A experiência da revolução cubana ensinou, comprovando o acerto da teoria marxista-leninista, que a única maneira de resolver os problemas do povo é a conquista do poder pela violência das massas, a destruição do aparelho burocrático e militar do Estado a serviço das classes dominantes e do imperialismo e a sua substituição pelo povo armado.”

🎙 Carlos Marighela, político, escritor e guerrilheiro brasileiro.

CONTEXTO HISTÓRICO

DITADURA OU REGIME MILITAR: TEM DIFERENÇA?

Uma ditadura militar ou regime militar é uma forma de governo autoritário onde o poder político é efetivamente controlado por militares. Como qualquer ditadura ou regime, ela pode ser oficial ou não, e também existem formas mistas, em que o militar exerce uma influência muito forte, sem ser totalmente dominante. A maior parte dos regimes militares são formados após um golpe de Estado, isto é, a tomada do poder por meio do uso da força. Exemplos diferentes do padrão foram os regimes políticos liderados por Saddam Hussein no Iraque e de Kim Il-sung no regime norte-coreano. Começaram como um Estado de partido único, mas ao longo de sua existência seus dirigentes e os militares se tornaram intimamente envolvidos no governo.

Durante a Guerra Fria, regimes militares tinham justificado o seu governo como uma forma de trazer estabilidade política para a nação ou resgatá-lo das ameaças de “perigosas ideologias”, como a comunista. Na América Latina, a ameaça do comunismo foi frequentemente utilizada, enquanto no Oriente Médio o desejo de se opor aos inimigos externos e, mais tarde, ao fundamentalismo islâmico, revelou um importante motivador para a implantação do regime. Os regimes militares tendem a apresentar-se como apartidários, como um “neutro” partido que pode fornecer liderança provisória, em tempos de turbulências, e também tendem a retratar civis como políticos corruptos e ineficazes. Uma das características quase universais de um governo militar é a instituição da lei marcial ou um permanente estado de emergência.

A DITADURA MILITAR NO BRASIL

O golpe de 1964 foi resultado de uma articulação política golpista realizada por civis e militares na passagem de 1961 para 1962. É importante esclarecer que, apesar dessa conspiração ter efetivamente surgido em 1961, a Quarta República Brasileira foi marcada por diferentes tentativas de subversão da ordem realizadas pela UDN. O caminho que levou ao golpe de 1964 começou a ser trilhado com a posse de João Goulart (Jango) em 1961. Criaram-se diversos obstáculos à posse de Jango como presidente, que só assumiu porque foi implantado às pressas um sistema parlamentarista que reduzia os poderes do Executivo.

Por causa da estreita relação de Jango com o sindicalismo brasileiro, os grupos conservadores da sociedade viram o político gaúcho com extrema desconfiança e frequentemente o acusavam de ser comunista pelos conservadores. A crise política do governo de Jango fortaleceu-se também por causa de reformas que foram defendidas pelo governo – as Reformas de Base. A posse de Jango não era um incômodo apenas para os grupos conservadores do Brasil, mas incomodava também o governo dos Estados Unidos, que consideravam João Goulart um político “muito à esquerda” do que se esperava de um presidente brasileiro.

Duas ações do governo de Jango aumentaram essa oposição do governo americano, que passou a financiar as movimentações golpistas no Brasil. A primeira ação foi a Lei de Remessas de Lucros de 1962, que impedia multinacionais de enviar mais do que 10% de seus lucros para o exterior. A segunda medida que desagradava aos americanos era a continuidade da política externa independente do Brasil e praticada pelo Ministro das Relações Exteriores, San Tiago Dantas.

Com isso, a partir de 1962, os Estados Unidos passaram a financiar ativamente grupos e políticos conservadores no Brasil. Dois grupos que recebiam amplo financiamento americano ficaram conhecidos como “complexo Ipes-Ibad”, sendo Ipes o Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, e o Ibad, o Instituto Brasileiro de Ação Democrática. O Ibad, inclusive, foi alvo de uma CPI em 1962 porque recebeu milhões do governo americano para financiar a campanha de mais de 800 políticos durante as eleições daquele ano. Os políticos apoiados eram políticos conservadores, e o objetivo era criar uma frente parlamentar que barrasse o governo de João Goulart de todas as formas. Segundo a legislação brasileira da época, esse tipo de financiamento era ilegal.

Já o Ipes era um grupo que atuou decisivamente no sucesso do golpe civil-militar em 1964. Em sua fachada pública, o Ipes atuava como instituição que fazia produção intelectual de livros e documentários, mas a atuação secreta do Ipes nos quadros políticos do Brasil é resumida pelas historiadoras Lilia Schwarcz e Heloísa. A desestabilização do governo de Jango também foi, em grande parte, realizada pela imprensa brasileira. Os jornais de grande circulação do Brasil uniram-se em uma articulação golpista que recebeu o irônico nome de Rede da Democracia. A mobilização pelo golpismo da imprensa partia da seguinte leitura da realidade política brasileira.

RADICALIZAÇÃO POLÍTICA

A conspiração em curso contra o governo de João Goulart foi resultado do temor de grupos conservadores com a ascensão dos movimentos sociais, como os movimentos de camponeses, operários e estudantes. A sociedade brasileira estava rachada ideologicamente entre direita e esquerda, e um dos grandes alvos de debate foram as Reformas de Base. As Reformas de Base foram um programa estipulado pelo governo Jango que criou uma agenda e promoveu um debate a respeito de entraves estruturais da sociedade brasileira. Elas estipulavam reforma agrária, tributária, eleitoral, bancária, urbana e educacional. Entre todas essas propostas, a que teve discussão mais avançada nos quadros políticos brasileiros foi a agrária.

A reforma agrária dominou o debate político nacional de março até agosto de 1963 e dividiu esquerda e direita. Formaram-se grupos de trabalhadores camponeses que começaram a invadir propriedades rurais e a pressionar o governo pela realização da reforma – mesmo que a força. Os proprietários, por sua vez, eram contrários à reforma agrária. A proposta defendida pela esquerda estipulava que terras com mais de 500 hectares que fossem improdutivas seriam alvo da reforma e que a desapropriação dessas terras seria realizada mediante indenização de títulos da dívida pública a ser resgatados em longo prazo. Já a direita até aceitava negociar, mas defendia que a reforma agrária deveria acontecer de acordo com os mecanismos constitucionais, ou seja, mediante pagamento indenizatório em dinheiro e à vista conforme valor de mercado.

Isso fez o debate emperrar, e a não realização da reforma agrária agravou a situação. Invasões de propriedades espalharam-se por diversas partes do Brasil. Além disso, por causa do desgaste gerado pelo debate, a base parlamentar de Jango vinculada ao PSD bandeou-se para a oposição udenista. As dificuldades do governo de Jango aumentavam com a intransigência de muitos grupos da esquerda que queriam realizar as Reformas de Base a todo custo. Essa ala tinha como grande nome Leonel Brizola – cunhado de João Goulart, havia sido governador do Rio Grande do Sul e, a partir de 1963, tornou-se Deputado Federal pela Guanabara.

Essa atuação radicalizada da esquerda na defesa das Reformas de Base foi explorada pelos grupos que articulavam o golpe. Assim, um discurso disseminou-se pelo país.

O grande paradoxo de toda essa situação era que, mesmo com o discurso golpista articulado por imprensa, grupos civis e militares, o apoio popular ao governo de João Goulart era consistente. Dados do Ibope de março de 1964 apontam que 45% consideravam o governo vigente “bom” ou “ótimo”, e as intenções de voto para um possível candidatura de Goulart para disputa presidencial em 1965 eram de 49%4.

ENFRAQUECIMENTO DE JANGO

No final de 1963, a situação do Brasil era caótica. Camponeses e operários urbanos estavam sublevados, as esquerdas exigiam a ampliação das reformas e defendiam uma postura mais enérgica do governo, e as direitas articulavam-se com as Forças Armadas pela tomada do poder. Nesse contexto, João Goulart deu demonstrações de enfraquecimento.

Em 12 de setembro de 1963, aconteceu em Brasília a Revolta dos Sargentos. Essa revolta foi motivada pela insatisfação dos sargentos, que haviam sido proibidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de ocupar cargos no Legislativo. Os sargentos rebeldes dominaram prédios governamentais em Brasília, mas foram rapidamente contidos, e a situação foi colocada sob controle. Como nenhuma ação punitiva foi tomada por Jango, o governo transpareceu um ar de impunidade para certa ala das Forças Armadas caso houvesse outras rebeliões.

A segunda demonstração de enfraquecimento ocorreu em outubro de 1963, quando João Goulart apresentou ao Congresso uma proposta de decreto de estado de sítio por 30 dia. Há bastante divergência na historiografia acerca dessa medida tomada por Jango. O historiador americano Thomas Skidmore afirma que Jango havia sido induzido por seus ministros militares para intervir contra a violência causada pelos movimentos sociais e para intervir no Estado da Guanabara por causa de declarações de Carlos Lacerda contra os militares brasileiros5. Já o jornalista Elio Gaspari trata isso como uma tentativa de golpe por parte de João Goulart6.

A proposta foi rejeitada pelos parlamentares de todos os grandes partidos (UDN, PSD e PTB). Três dias depois, Jango retirou a proposta do Congresso. A soma dos dois eventos abalou profundamente.

MARÇO DE 1964 E O GOLPE

A situação no Brasil continuou extremamente instável e, em março de 1964, tomaram-se as ações que definiram o destino do país. A conspiração dos grupos da extrema-direita estava a pleno vapor, e uma ação de Jango desencadeou de maneira antecipada o golpe no Brasil. Em 13 de março de 1964, foi realizado o Comício da Central do Brasil.

Esse comício mobilizou de 150 mil a 200 mil pessoas. Nele, João Goulart reassumiu seu compromisso com a realização das Reformas de Base. O discurso de Jango deu a entender que o presidente havia abandonado a política de conciliação e que partiria na defesa das Reformas de Base junto aos movimentos sociais.

A reação conservadora foi imediata e ocorreu nas ruas no dia 19 de março com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Essa passeata mobilizou mais de 500 mil pessoas em São Paulo contra o comunismo e reivindicando a intervenção dos militares na política brasileira. Essa passeata foi organizada pelo Ipes e deixou bem clara a extensão do poder dos grupos golpistas e o temor da classe média com as reformas e com os movimentos sociais que pipocavam pelo país.

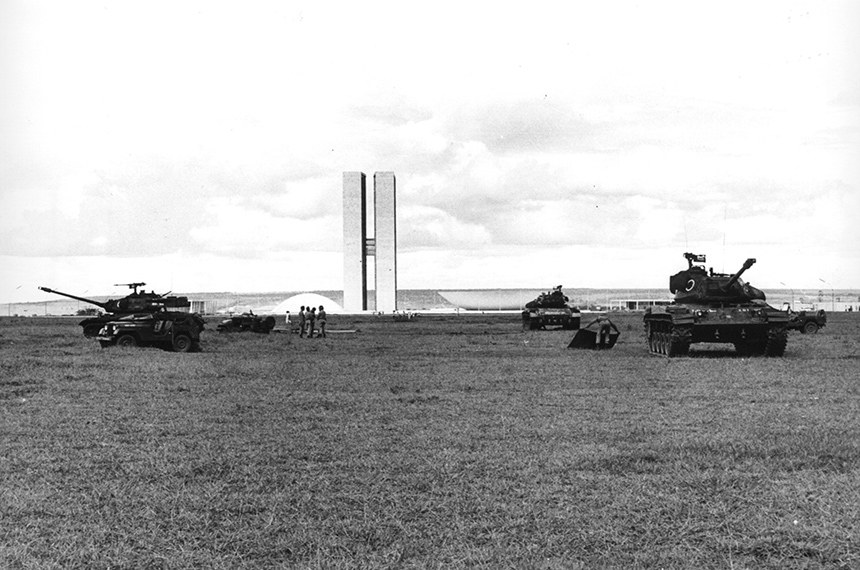

O golpe contra João Goulart estava organizado para acontecer por volta do dia 10 de abril, em uma ação conjunta de militares, membros do Ipes e dos EUA (os americanos organizavam-se a partir da Operação Brother Sam), mas as coisas não saíram como previsto. No dia 31 de março, uma rebelião organizada por Olympio de Mourão deu início ao golpe civil-militar.

Olympio Mourão era comandante da 4ª Região Militar e iniciou uma rebelião em Juiz de Fora. Suas tropas marcharam em direção ao Rio de Janeiro com o objetivo de derrubar o governo. A rebelião de Mourão contava com o apoio do governador de Minas Gerais, Magalhães Pinto, e, em um primeiro momento, foi vista com desconfiança por membros das Forças Armadas, como Castello Branco.

Durante esses acontecimentos, João Goulart manteve-se totalmente inerte e não tomou ações efetivas para deter os militares que marchavam contra o seu governo. Os grupos da esquerda ficaram esperando uma ordem superior para uma possível resistência, mas essa ordem nunca veio. Jango tinha conhecimento de que o golpe em curso tinha o apoio dos EUA e sabia que uma resistência daria início a uma guera civil – possibilidade rejeitada pelo presidente.

O grande aliado de Jango no exército, Amaury Kruel, retirou seu apoio a Jango, o que lhe colocou em isolamento e afastou as possibilidades de resistência interna nos quadros das Forças Armadas. Enquanto os militares marchavam contra o governo, os parlamentares brasileiros resolveram agir e, no dia 2 de abril de 1964, Auro de Moura, Senador da República, declarou vaga a presidência da República e abriu o caminho para que a Junta Militar tomasse o poder do Brasil. No dia 9 de abril, foi decretado o Ato Institucional nº 1 e a Ditadura Militar no Brasil começou a ganhar forma.

OS TERRÍVEIS AI (ATOS INCONSTITUCIONAIS)

Os atos institucionais foram decretos de força constitucional elaborados pelos governos militares durante o período da Ditadura Militar. Ao todo, foram emitidos 17 atos nos cinco primeiros anos desse regime, e eles cumpriram a função de garantir a legitimidade, do ponto de vista jurídico, e a institucionalização de uma ditadura militar. Neste texto, veremos um resumo dos cinco primeiros atos institucionais.

ENTENDENDO OS AI

Os atos institucionais eram decretos com poder de Constituição e foram utilizados pelos militares para darem legitimidade às violências e ilegalidades cometidas durante o período da Ditadura Militar. Ao todo, foram emitidos 17 atos institucionais, entre 1964 a 1969.

Esses atos foram parte de um grande esforço dos militares para criarem um aparato jurídico que desse legitimação à ditadura. Além deles, outras leis foram emitidas nesse período, como a Lei de Segurança Nacional de 1967 e a Lei de Imprensa, do mesmo ano. Os atos institucionais agiram no sentido de ampliar os poderes do Executivo.

Essa ampliação era realizada de maneira despersonalizada, uma vez que os poderes concedidos ao presidente pelos atos institucionais só tinham validade se fossem validados dentro da hierarquia dos militares. Nas palavras do historiador Marcos Napolitano:

“Os Atos eram fundamentais para a afirmação do caráter tutelar do Estado, estruturado a partir de um regime autoritário que não queria personalizar o exercício do poder político, sob o risco de perder o seu caráter propriamente militar. Para que o Exército pudesse exercer diretamente o mando político e manter alguma unidade, fundamental no processo que se acreditava em curso, era preciso rotinizar a autocracia e despersonalizar o poder. A autoridade do presidente, figura fundamental neste projeto, deveria emanar da sua condição hierárquica dentro das Forças Armadas […] e de uma norma institucional que sustentasse a tutela sobre o sistema […]”

Os atos institucionais, portanto, foram fundamentais no processo de institucionalização da ditadura militar, uma vez que, por meio deles, é que se fez a transição de um estado de autoritarismo, com a manutenção de algumas liberdades, para um estado de repressão absoluta, marcado pela existência do terrorismo de Estado. Em resumo, foram os atos institucionais que consolidaram a violência da ditadura no Brasil.

O processo de consolidação jurídica da ditadura por meio dos atos pode ser percebido logo na introdução do Ato Institucional nº 1, emitido em 9 de abril de 1964. Nesse decreto, constava o seguinte trecho:

“A revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do Poder Constituinte. Assim, a revolução vitoriosa, como Poder Constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa, inerente ao Poder Constituinte. Ela edita normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória.”

Esse trecho consegue demonstrar o que foram os militares no poder: o ato institucional apenas reforçava a noção de que o seu poder era derivado deles mesmos e de que as normas jurídicas eram editadas porque o poder dos militares não poderia ser limitado pelas leis anteriores ao golpe de 1964.

PRINCIPAIS ATOS INCONSTITUCIONAIS

Os principais atos institucionais foram os cinco primeiros, emitidos entre 1964 e 1968, uma vez que, por meio deles, construiu-se a institucionalização do regime. Entre eles, o Ato Institucional nº 5 foi o mais famoso porque iniciou o momento de maior violência da Ditadura Militar, os conhecidos “anos de chumbo”.

— Ato Inconstitucional n°1.

O primeiro Ato Institucional foi emitido em 9 de abril de 1964, logo após o golpe que derrubou João Goulart da presidência. Nele, como já vimos, os militares colocaram-se na situação de legitimadores de seu próprio poder, tendo sido o AI-1 o meio pelo qual eles retiraram a base jurídica para as ações irregulares que aconteceram e ainda aconteceriam.

Por meio desse ato institucional, o governo de Humberto Castello Branco teve permissão jurídica para realizar o aprisionamento de cidadãos por meio de investigações conhecidas como Inquérito Policial-Militar, ou IPM. Essas pessoas foram aprisionadas em locais improvisados, como estádios de futebol, e estima-se que 50 mil pessoas foram presas via IPM.

Além disso, o AI-1 facilitava as condições para promover-se o expurgo no funcionalismo público. Isso resultou na exoneração e na aposentadoria compulsória de inúmeras pessoas. Essas medidas (prisão de cidadãos e expurgos do funcionalismo público) tinham como objetivo “sanear” a sociedade brasileira e despolitizar todos aqueles que pudessem opor-se à ditadura, sobretudo aqueles de centro-esquerda e esquerda.

— Ato Inconstitucional n°2.

O Ato Institucional nº 2 foi emitido em 27 de outubro de 1965 e um indicativo de que a ditadura encaminhava-se para a imposição de um regime cada vez mais autoritário. Nesse momento muitos conservadores que apoiaram o golpe em 1964 romperam com a ditadura porque esse ato demonstrou mais claramente que os militares não estavam dispostos a entregar o poder.

No preâmbulo desse ato, foi escrita a seguinte frase: “Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. Assim o seu Poder Constituinte não se exauriu, tanto é ele próprio do processo revolucionário, que tem de ser dinâmico para atingir os seus objetivos”|4|. Aqui ficou claramente expressa a intenção dos militares de não saírem do poder.

Por meio do AI-2, os poderes do presidente foram reforçados, com ele podendo, por exemplo, caçar os direitos políticos de qualquer cidadão por 10 anos. Além disso, os partidos políticos foram extintos, a eleição presidencial passou a ser realizada de maneira indireta, o que desagradou profundamente grupos como os liberais.

Complementando ao AI-2, foi emitido, em 20 de novembro de 1965, o Ato Complementar nº 4, que determinava as condições para a existência de partidos políticos no Brasil, fazendo com que fosse possível a existência de apenas dois partidos políticos. Esses partidos foram a Aliança Renovadora Nacional, a Arena, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB.

— Ato Inconstitucional n°3 e n°4.

O AI-3 foi emitido no dia 5 de fevereiro de 1966, e com ele se estabelecia que a eleição de governadores seria indireta, assim como a eleição presidencial já o era. Já para as prefeituras das capitais, o critério seria o da nomeação. Os prefeitos das capitais seriam indicados pelos governadores e deveriam passar pela aprovação da Assembleia Legislativa de cada estado.

O AI-4 foi emitido em 7 de dezembro de 1966, e, por meio dele, a ditadura realizava a convocação para a elaboração de uma nova Constituição a fim de substituir a Constituição de 1946, que ainda estava em vigência, mas que tinha sofrido inúmeras mudanças por conta dos atos institucionais anteriores. Após o AI-4, foi elaborada e outorgada a Constituição de 1967.

— Ato Inconstitucional n°5.

Esse ato institucional foi o mais conhecido de todos os que foram baixados pela ditadura. Ele consolidou a institucionalização dos militares e estabeleceu um regime de opressão que garantiu a ampliação dos aparatos de perseguição e repressão dos cidadãos brasileiros. Ações ilegais, como a tortura, ganharam incentivo por meio do AI-5.

O Ato Institucional nº 5 foi emitido em 13 de dezembro de 1968, durante o governo de Artur da Costa e Silva. Ele foi resultado do contexto social e político do Brasil naquele ano e concluiu o objetivo dos militares de ampliar o fechamento do regime. Esse ano foi marcado por manifestações de operários e estudantes.

A repressão dos militares a esses movimentos foi muito grande, até que, no segundo semestre, as demonstrações de oposição começaram a acontecer dentro dos meios políticos. Considera-se o estopim para o decreto do AI-5 dois discursos realizados pelo deputado do MDB Márcio Moreira Alves, em 2 e 3 de setembro de 1968.

Ele convocou a população a boicotar as celebrações de 7 de setembro e acusou o Exército de ser um abrigo de torturadores. Os militares usaram isso como justificativa para fechar o regime depois que os deputados do Congresso Nacional recusaram-se a dar licença para que o deputado em questão fosse processado pelo governo. No entanto, Antônio Delfim Netto, membro do governo Costa e Silva, admitiu, anos depois, que o discurso de Márcio Moreira foi usado como desculpa para a implantação concreta de uma ditadura.

O AI-5 foi duro e ampliou severamente os poderes do presidente da república. Uma das medidas mais significativas desse ato foi o fim do habeas corpus para crimes contra a “segurança nacional”. Isso dava enormes poderes aos militares e possibilitava que os presos pudessem ser torturados por mais tempo nas prisões do governo. Caso queira saber mais sobre esse período sombrio da história braisileira, leia: Ato Institucional nº 5.

A DITADURA E O FUTEBOL

JOÃO SALDANHA: O TÉCNICO QUE ATORMENTOU A DITADURA.

João Alves Jobim Saldanha nasceu em Alegrete, no dia 3 de julho de 1917. O guri gaúcho que chegava ao Rio de Janeiro na adolescência era um apaixonado por futebol. Entretanto, ao contrário da maioria dos boleiros de sua geração, não se enclausurava na bolha das quatro linhas. Culto, politizado e combativo, tornaria-se não somente um esforçado jogador que passou pelas categorias de base do Botafogo e, mais tarde, se tornaria técnico da seleção brasileira, mas também um ferrenho militante do Partido Comunista Brasileiro, opositor do regime militar no país.

A curta carreira nos gramados fez com que João Saldanha logo partisse para outro ramo em que pudesse se dedicar a sua paixão. Virou jornalista. Rapidamente se consolidou como um dos principais analistas de futebol do Brasil. Enxergava tão bem o jogo que muita gente começou a questionar se ele não seria mais competente que boa parte dos técnicos que criticava com propriedade. Tanto que o Botafogo levou a história a sério e o contratou como treinador em 1957. Embora inexperiente na função, estreou com a conquista do Campeonato Carioca e ficou no cargo por dois anos.

Voltou ao jornalismo ostentando a mesma acidez nos comentários. Tinha posições firmes e, por vezes, intransigentes, como o preconceito com jogadores cabeludos e black powers. Entendia que a cabeleira atrapalhava a visão do atleta e amortecia a bola na hora do cabeceio. De qualquer forma, se consolidava a cada dia como a maior autoridade no esporte nacional. Nenhuma voz era tão respeitada quanto a sua no que dizia respeito à seleção brasileira, sobretudo depois do estrondoso fiasco na Copa do Mundo de 1966.

Em fevereiro de 1969, a Confederação Brasileira de Desportos (CBD), atual CBF, surpreendeu ao anunciar Saldanha como o novo técnico da seleção. Alinhada ao regime militar por meio da Comissão de Desportos do Exército, a CBD, mesmo ciente da militância de esquerda do jornalista, resolveu apostar em seu nome na tentativa de sufocar a forte crítica da imprensa que recaia sobre o escrete nacional. Com o discurso de montar um “time de feras”, ele aceitou o convite e convocou os melhores jogadores do país em atividade. Sob seu comando, craques como Pelé, Tostão, Gerson e Dirceu Lopes empilharam uma sequência de seis vitórias em seis jogos nas Eliminatórias e carimbaram o passaporte do Brasil para a Copa, resgatando o orgulho dos torcedores pela seleção.

Apesar do sucesso e da popularidade como treinador, Saldanha não deixou de atacar a ditadura, principalmente após a ascensão do general Emílio Garrastazu Médici ao poder. O regime militar endureceu a repressão a integrantes do Partido Comunista. No fim de 1969, o assassinato de Carlos Marighella, um amigo de longa data, despertou de vez a ira do treinador da seleção. Ele montou um dossiê, em que citava mais de 3.000 presos políticos e centenas de mortos e torturados pela ditadura brasileira, e o distribuiu a autoridades internacionais em sua passagem pelo México na ocasião do sorteio dos grupos da Copa, em janeiro de 1970.

Desde então, o governo de Médici iniciaria um esforço velado nos bastidores para derrubar João Saldanha do cargo. Em março, o treinador foi questionado por um repórter sobre o pedido do general, que, assim como ele, era gaúcho e gremista, para convocar o atacante Dario, o Dadá Maravilha, do Atlético Mineiro. Saldanha não pestanejou: “Ele [Médici] escala o ministério, eu convoco a seleção”. Duas semanas depois de sua resposta atrevida, foi demitido da seleção e deu lugar a Zagallo, que, em poucos meses, conduziria “as feras do Saldanha” ao tricampeonato mundial. Contou com o auxílio de Cláudio Coutinho, um capitão do Exército que, ainda na década de 70, também se tornaria técnico da seleção.

Dadá Maravilha foi convocado por Zagallo, mas não disputou nenhuma partida na Copa. Mais tarde, revelou que João Havelange, então presidente da CBD, teria confidenciado que despediu Saldanha por imposição de Médici. “O regime não admitia a possibilidade de um líder oposicionista tão expressivo como o Saldanha voltar do México consagrado e venerado pelo povo”, conta o jornalista Carlos Ferreira Vilarinho, autor do livro “Quem derrubou João Saldanha”. Em uma entrevista ao programa Roda Vida, em 1985, o próprio Saldanha resumiu o desenrolar de sua queda diante das pressões do governo. “Considero Médici o maior assassino da história do Brasil. Ele nunca tinha visto o Dario jogar. Aquilo foi uma imposição só para forçar a barra. Recusei um convite para jantar com ele em Porto Alegre. Pô, o cara matou amigos meus. Tenho um nome a zelar. Não poderia compactuar com um ser desses”.

Passada a euforia pelo tri, Saldanha manteve seu tom crítico e a intensa atividade política, que ajudaria a derrubar o regime militar 15 anos depois. Também manteve o vício no cigarro. Morreu durante a cobertura da Copa de 1990, na Itália, aos 73 anos. Em 1988, uma das últimas vezes em que voltou a tocar na ferida que o incomodava, escreveu sobre sua demissão com a altivez de sempre: “A pressão foi ficando insuportável. Por gente da própria CBD e da ditadura. Era difícil tolerar um cara com longa trajetória no Partido Comunista Brasileiro ganhando força, debaixo da bochecha deles”. Sem filtros, sem freio. Assim vivia o João Sem-Medo.

A DEMOCRACIA CORINTIANA

Falar sobre o período da Ditadura no Brasil e não citar o Sport Clube Corinthians Paulista é um erro de qualquer documento histórico sobre aquele período da nossa história, liderados pelo grande ídolo e jogador Dr. Sócrates – que vai ganhar um C.O.P.A em breve, a Democrácia Corintiana instalou um período muito importante na história do clube paulista e da sociedade brasileira, chamando o povo à luta, e líderou um movimento que contou com artistas, políticos e várias pessoas da época e pavimentou o caminho para o fim da Ditadura.

Em meio à ditadura militar, iniciou-se no Corinthians o período denominado de Democracia Corinthiana. O movimento, que durou de 1982 até 1984, foi encabeçado por jogadores consagrados, como Sócrates, Wladimir, Casagrande, Biro-Biro, Zé Maria e Zenon.

CONQUISTAS DO MOVIMENTO

Apesar de ter durado apenas dois anos, a iniciativa provocou mudanças estruturais importantes no clube. Assim, todos os funcionários tinham o mesmo peso em seus votos e opiniões. Desde as contratações, local de concentração e escalações, até as regras internas eram democraticamente decididas.

Depois de uma campanha ruim em 1981, o primeiro ano da autogestão ajudou a recuperar a situação do time em campo. O treinador Mário Travaglini viu seus comandados chegarem até as semifinais do Campeonato Brasileiro e faturarem o Campeonato Paulista.

EMENDA DANTE DE OLIVEIRA

Apesar de ter durado apenas dois anos, a iniciativa provocou mudanças estruturais importantes no clube. Assim, todos os funcionários tinham o mesmo peso em seus votos e opiniões. Desde as contratações, local de concentração e escalações, até as regras internas eram democraticamente decididas.

Depois de uma campanha ruim em 1981, o primeiro ano da autogestão ajudou a recuperar a situação do time em campo. O treinador Mário Travaglini viu seus comandados chegarem até as semifinais do Campeonato Brasileiro e faturarem o Campeonato Paulista.

O FIM

Depois disso, a Democracia Corinthiana foi se desfazendo. Casagrande também se despediu do clube e foi para o rival São Paulo. Em 1985, o então presidente Waldemar Pires tentou lançar Adilson Monteiro Alves como seu sucessor, mas foi derrotado na eleição. Quase 40 anos depois, Duilio Monteiro Alves, filho de Adilson, se tornaria presidente do Corinthians.

A derrota de Alves colocaria a pá final no movimento. Ele foi uma figura fundamental para a implantação das ideias, até então, revolucionárias. O diretor de futebol costumava se reunir com os jogadores mais politizados. Logo, ficou convencido de que as opiniões dos atletas e demais colaboradores da equipe deveriam ser ouvidas pela diretoria.

APOIADORES IMPORTANTES

O movimento ganhou a simpatia de outras pessoas influentes. Os principais exemplos são a cantora Rita Lee, o jornalista Juca Kfouri, além dos publicitários Boni e Washington Olivetto. O último, aliás, assumiu o marketing corinthiano e dispensou receber salário por isso. Foi ele quem nomeou a iniciativa como Democracia Corinthiana.

A SELEÇÃO DE 1970 E A DITADURA

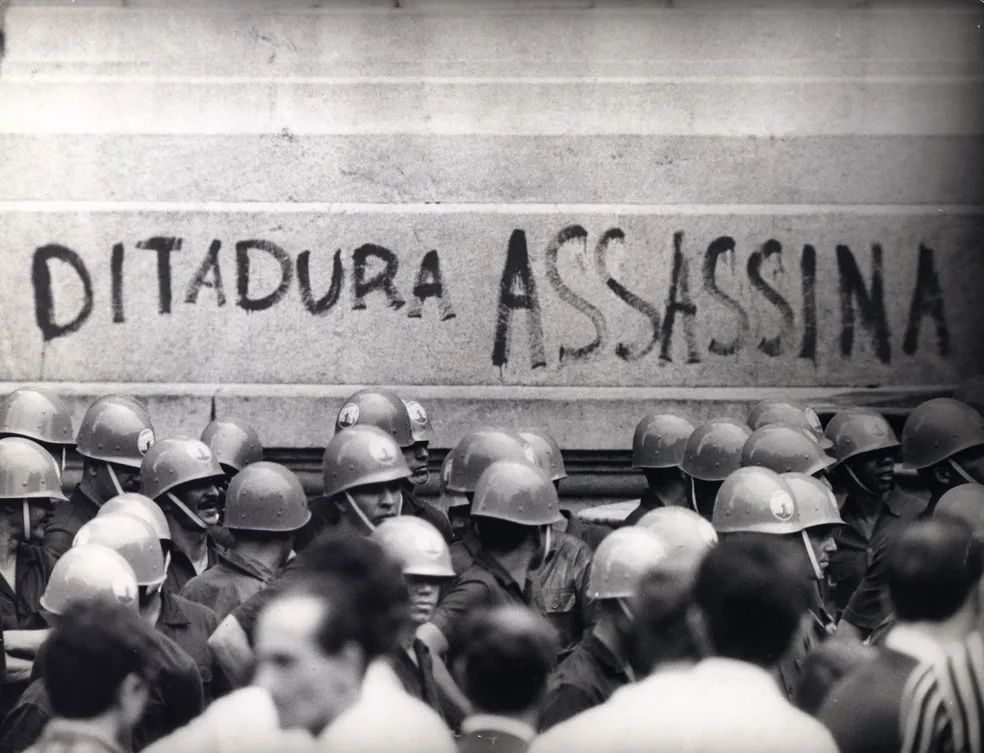

Enquanto a Seleção Brasileira, comandada por Pelé, goleava a Itália no Estádio Azteca, na final da Copa do Mundo de 1970, a censura, tortura e perseguição política se intensificavam no Brasil. Em consequência de uma ditadura civil-militar instaurada seis anos antes — e intensificada a partir de 1968 com o Ato Institucional n° 5 (AI-5) — , Emílio Garrastazu Médici, o então general-presidente de plantão, era um adversário mais temido que a Azzurra.

Com o sucesso dos atletas que encantaram o povo mas, sobretudo, pelo coroamento com o tricampeonato, o governo Médici foi fortalecido. O ufanismo, resultado do nacionalismo que tomou o coração dos então 90 milhões de brasileiros, serviu como propaganda aos militares. Inflamadas por músicas e publicidade, que acaloraram o espírito patriótico, as pessoas, ao comemorarem o título mundial, eram estimuladas a esquecer os verdadeiros problemas sociais e humanitários do período, na mesma medida em que eram iludidas por uma sensação de falso progresso. A vitória da Seleção foi, acima de tudo, uma vitória política do governo militar.

“Os slogans, incorporados com o tricampeonato, foram valiosos naquele momento da ditadura”, analisa Micael Guimarães, mestre em História do Futebol pela Universidade de São Paulo. “Discursivamente, a conquista conseguia encobrir o debate (que acontecia de forma clandestina) sobre a repressão, censura, violação aos direitos humanos, torturas, desaparecimentos, etc. A Copa de 1970 é um episódio que sintetiza bastante as relações entre o regime militar e o manuseio do futebol como instrumento de propaganda nesse período.”

“Os militares se aproveitaram do triunfo da Copa”

Mussolini com a Itália no Mundial de 34. Videla com a Argentina em 78. Não é coincidência que futebol e política, especialmente em governos autoritários, sempre estiveram juntos. É verdade que todos os governantes querem ganhar um Mundial, contudo os ditadores precisam vencê-lo. Seja para aumentar o nacionalismo da população, se perpetuar mais tempo no poder ou mascarar crises internas, todo ditador conhece os benefícios que uma vitória de Copa do Mundo traz. Médici, mais do que conhecer, soube aproveitar o triunfo do Mundial de 1970 como poucos.

“Se a Seleção não tivesse vencido a Copa de 70, eu acho que isso não teria abalado politicamente a continuidade do regime militar, mas, sem dúvida os militares se aproveitaram desse triunfo fenomenal da Seleção e dessa comoção nacional”, analisa Guimarães. “Não é que a conquista da Copa fosse um projeto da ditadura, mas o fato dela acontecer foi muito aproveitado pela ditadura.”

As icônicas fotos do general erguendo a taça Jules Rimet e celebrando ao lado de alguns astros como Pelé e Carlos Alberto Torres, no retorno da delegação ao Brasil, de alguma forma, aproximaram Médici da população, ao mesmo tempo que colocavam a repressão do regime para debaixo do tapete. Durante aquele festejo, a sensação propagandeada pelos militares era de que “ninguém segurava esse país”.

Segundo o jornalista e fotógrafo Lemyr Martins, que mantinha uma relação de amizade com muitos atletas e acompanhou a Seleção diretamente do México para a revista Placar, “foi um jeito do governo faturar mais uma vez. Para nós [o povo], eles eram os heróis do futebol, mas para a ditadura eram os heróis do regime”.

“Eu não entendo nada de política” Copa

Se por um lado a Seleção de Pelé, Tostão e companhia dava um show com a bola nos pés, fora das quatro linhas a discrição era predominante em quase todos os atletas do plantel. A controversa demissão do treinador assumidamente comunista João Saldanha e a chegada de Mário Jorge Lobo Zagallo, a dois meses da estreia do Brasil na Copa, foi pouco comentada pelos jogadores na época. A imprensa, por sua vez, era impossibilitada de contestar essa e outras decisões, em virtude da censura imposta pelo regime. Nas palavras de Saldanha, “era difícil tolerar um cara com longa trajetória no Partido Comunista Brasileiro ganhando força debaixo da bochecha deles”.

“Eu não entendo nada de política.” A curta frase de Clodoaldo, volante titular daquela Seleção, evidencia um dos maiores problemas dos jogadores da época: a alienação. Assim como o camisa 5, a maioria de seus companheiros também evitava declarações sobre política ou sobre o governo Médici.

“Nós não tínhamos qualquer tipo de conhecimento nesse sentido. Nenhuma vez eu tive conhecimento de qualquer conversa dos jogadores com o presidente Médici na época [antes do início da Copa]. Nunca uma Seleção esteve tão focada na preparação durante um período tão longo quanto a Seleção de 1970. Então não dava nem para pensar em outra coisa além de treinar. Nossa obrigação era treinar, se preparar, pensar na Copa, então nós não tínhamos outro pensamento envolvendo política”, acrescenta Clodoaldo.

Lemyr Martins, autor da célebre fotografia do soco no ar de Pelé, na estreia da seleção contra a Tchecoslováquia, sustenta a teoria de que os jogadores eram desestimulados a se posicionarem ou conversarem sobre política durante a competição: “Girava o boato que lá na Seleção havia um pacto de ninguém falar sobre política, nem o Piazza, nem o Carlos Alberto, que era o capitão, ninguém falava sobre política, falavam sobre futebol, que era uma maneira de não haver desentendimento. Não era medo, mas eles fizeram esse pacto de não falarem sobre política para não serem atingidos. Até porque havia jogadores favoráveis à ditadura, assim como no jornalismo, e tinha os não favoráveis, mas que não se expressavam. Tinha jogadores, como o Gérson, que não ligavam para política, parecia que eles estavam em outro planeta”.

“[A Copa do Mundo de 1970] foi a melhor arma da ditadura. Criou um clima de euforia: Brasil campeão do mundo. E campeão do mundo invicto, ganhando da Itália, ganhando de todo mundo.”

Lemyr Martins, jornalista.

A COPA DE 1970 E O SEU USO POLÍTICO: A imagem do General Médici nas narrativas de três proganistas da Seleção Brasileira.

Quando o assunto é a relação entre futebol e ditadura no Brasil, é de conhecimento geral que o general Emílio Garrastazu Médici se esforçou para vincular sua imagem à conquista da Copa do Mundo de 1970. A AERP (Agência Especial de Relações Públicas, agência oficial de propaganda do governo militar), criada por seu antecessor, o general Costa e Silva, em janeiro de 1968, soube trabalhar muito bem em suas peças publicitárias os ideais do regime vinculados ao bom momento econômico, a conquista da Seleção e a popularidade do do então presidente da República.

O gosto de Médici pelo futebol e sua frequente aparição nos estádios brasileiros facilitou o trabalho da AERP. A imagem de presidente-torcedor é bastante difundida na literatura acadêmica sobre o período, conforme aponta João Máximo: “o general presidente era um torcedor confesso, desses de acompanhar os jogos com radinho de pilha colado ao ouvido”.[2] Para Ingrid Faria Gianordoli-Nascimento et al. (2014), Médici “era um gremista e flamenguista fanático”. E Marcos Guterman (2009) afirma que Médici era um “autêntico torcedor de futebol”.

Nesse contexto, serão analisadas as memórias de três geniais atacantes da Seleção de 1970: Tostão, Pelé e Rivellino, publicadas em obras relativamente recentes sobre suas respectivas carreiras e vidas pessoais: Lembranças, opiniões, reflexões sobre futebol (1997) e Tempos vividos, sonhados e perdidos: um olhar sobre o futebol (2016), de Eduardo Gonçalves de Andrade, mais conhecido por Tostão; Pelé: a autobiografia (2006), de Edson Arantes do Nascimento; Rivellino (2015), de Maurício Noriega, biografia do craque que inclui também depoimentos do próprio jogador. Em todas as obras analisadas, a conquista daquela Copa e a imagem de Médici aparecem obrigatoriamente juntas.

— TOSTÃO

Diferentemente do mainstream dos atletas de futebol, Tostão nunca se furtou de manifestar seus posicionamentos políticos. A título de exemplo, a matéria mais emblemática foi a entrevista concedida ao periódico de resistência Pasquim, em maio de 1970. Em sua obra de 1997, o ex-jogador disserta sobre Médici e sua percepção sobre a cerimônia de recepção aos tricampeões do mundo:

“Após a Copa, logo ao chegar ao Brasil, fomos para Brasília para sermos recebidos pelo presidente Médici. Era o auge da ditadura que eu tanto detestava, e não queria comparecer. Pensei muito, racionalizei que era preciso ir e que eu não podia confundir política com esporte. Arrependo-me de ter ido, pois era a oportunidade de mostrar a minha indignação como cidadão”.

No trecho acima, a “fera de ouro” revela sua percepção acurada do uso político da seleção pelo regime. Avesso ao governo vigente à época da conquista, Tostão relata o dilema com o qual teve de lidar em um contexto tão complicado, após 27 anos passados desde então. A imagem de Médici como usurpador da conquista foi percebida pelo atleta, que sempre se destacou por se posicionar politicamente.

Em seu livro de memórias mais recente, intitulado Tempos vividos, sonhados e perdidos (2016), Tostão retorna ao assunto em resposta às críticas sobre o grau de responsabilidade dos atletas na capitalização da conquista pelo regime:

“Alguns extremistas criticam os jogadores por não terem se rebelado contra a ditadura, como se fôssemos ativistas políticos e tivéssemos que abandonar a Seleção. Éramos todos jovens, sonhadores, ambiciosos, compromissados com a nossa carreira e loucos para ser campeões do mundo. Nada mais humano”.

Em resumo, em seus relatos memorialísticos publicados décadas mais tarde, Tostão se mostra avesso à capitalização política da conquista pelo regime e pelo presidente Médici, além de demonstrar seu incômodo com as críticas sobre a suposta omissão dos atletas no contexto da Copa de 1970.

— PELÉ.

Em suas memórias, o “Rei” cita o interesse de Médici pelo esporte bretão: “[a]lguns de nós recebemos um telefonema do general Emílio Médici, presidente do Brasil. […] Médici, que estava no poder desde 1969, era conhecido como fã de futebol. (NASCIMENTO, 2006, p. 191). A imagem de torcedor reaparece na narrativa de Pelé, assim como a intimidade oriunda de “telefonemas” entre o presidente e alguns atletas.

Assim como Tostão, a cerimônia de recepção dos atletas campeões por Médici no Palácio do Planalto é relembrada. Porém, é vista com bons olhos por Pelé, conforme os termos grifados por mim em seu depoimento:

“Médici nos cumprimentou de novo, agora pessoalmente, alguns dias depois, quando fizemos uma escala em Brasília no vôo de volta pra casa, para uma recepção triunfal no Palácio da Alvorada. Ele fez um discurso comovente sobre o orgulho e a alegria que sentia por termos trazido a taça para casa: é claro que enxergava algum capital político na hegemonia do futebol brasileiro – boa propaganda para o país e para o seu governo –, mas também ficou evidente que era um amante do futebol, além de um patriota, e no fundo estava mesmo encantado com a nossa vitória”.

O tom da narrativa é nostálgico, carregado de emoção e empatia pelo ditador. O “capital político” citado por Pelé não é problematizado, enquanto o “patriotismo” e o envolvimento emocional de Médici expresso em seu “discurso comovente” são ressaltados.

Nota-se, também, no relato memorialístico de Pelé a resposta aos questionamentos críticos sobre o papel dos jogadores e o vínculo com o regime:

“Na ocasião circularam comentários críticos sobre a ditadura estar usando o futebol em seu próprio benefício. Como jogador, não senti nenhuma pressão política por parte do governo, embora alguns integrantes da comissão técnica fossem militares, como o capitão reformado do Exército Cláudio Coutinho. A certa altura de nossa preparação, ele havia dito que era importante vencermos porque isso acalmaria o povo”.

Trinta e seis anos após a Copa de 1970, Pelé se esquiva de maiores argumentações, possivelmente evitando mais polêmicas envolvendo sua imagem. É importante ressaltar que Pelé é visto com antipatia por parte da imprensa esportiva (fora de campo, em suas convicções pessoais), sendo tratado como apoiador do regime militar; seja por ter se declarado contra o “comunismo” (inimigo idealizado do regime), seja por ter apoiado Médici na inauguração de um hotel brasileiro no México (logo após a Copa do Mundo de 1970) ou por ter ajudado João Havelange em sua campanha para presidência da FIFA, entre outros episódios.

— PELÉ.

Em suas memórias, o “Rei” cita o interesse de Médici pelo esporte bretão: “[a]lguns de nós recebemos um telefonema do general Emílio Médici, presidente do Brasil. […] Médici, que estava no poder desde 1969, era conhecido como fã de futebol. (NASCIMENTO, 2006, p. 191). A imagem de torcedor reaparece na narrativa de Pelé, assim como a intimidade oriunda de “telefonemas” entre o presidente e alguns atletas.

Assim como Tostão, a cerimônia de recepção dos atletas campeões por Médici no Palácio do Planalto é relembrada. Porém, é vista com bons olhos por Pelé, conforme os termos grifados por mim em seu depoimento:

“Médici nos cumprimentou de novo, agora pessoalmente, alguns dias depois, quando fizemos uma escala em Brasília no vôo de volta pra casa, para uma recepção triunfal no Palácio da Alvorada. Ele fez um discurso comovente sobre o orgulho e a alegria que sentia por termos trazido a taça para casa: é claro que enxergava algum capital político na hegemonia do futebol brasileiro – boa propaganda para o país e para o seu governo –, mas também ficou evidente que era um amante do futebol, além de um patriota, e no fundo estava mesmo encantado com a nossa vitória”.

O tom da narrativa é nostálgico, carregado de emoção e empatia pelo ditador. O “capital político” citado por Pelé não é problematizado, enquanto o “patriotismo” e o envolvimento emocional de Médici expresso em seu “discurso comovente” são ressaltados.

Nota-se, também, no relato memorialístico de Pelé a resposta aos questionamentos críticos sobre o papel dos jogadores e o vínculo com o regime:

“Na ocasião circularam comentários críticos sobre a ditadura estar usando o futebol em seu próprio benefício. Como jogador, não senti nenhuma pressão política por parte do governo, embora alguns integrantes da comissão técnica fossem militares, como o capitão reformado do Exército Cláudio Coutinho. A certa altura de nossa preparação, ele havia dito que era importante vencermos porque isso acalmaria o povo”.

Trinta e seis anos após a Copa de 1970, Pelé se esquiva de maiores argumentações, possivelmente evitando mais polêmicas envolvendo sua imagem. É importante ressaltar que Pelé é visto com antipatia por parte da imprensa esportiva (fora de campo, em suas convicções pessoais), sendo tratado como apoiador do regime militar; seja por ter se declarado contra o “comunismo” (inimigo idealizado do regime), seja por ter apoiado Médici na inauguração de um hotel brasileiro no México (logo após a Copa do Mundo de 1970) ou por ter ajudado João Havelange em sua campanha para presidência da FIFA, entre outros episódios.

— RIVELLINO.

A passagem de Rivellino sobre o general-presidente vai ao encontro do relato de Pelé sobre as ligações telefônicas realizadas pelo Chefe de Estado a membros do elenco:

“Nos cinco jogos que fizemos em Guadalajara, em todos, depois que a gente voltou para a concentração, eu recebi telefonemas do Médici […]. Havia muitos militares na delegação. O [major-brigadeiro] Jerônimo Bastos, que era o chefe da delegação, me chamava e dizia que o presidente queria falar comigo. Era aquele papo de sempre, ‘vamos ganhar’ etc. Ele falava ‘parabéns’, aquele papo de torcedor mesmo. […] Nas conversas com o Médici, pelo menos comigo, ele nunca tocou no assunto de política”.

A imagem de Médici como torcedor de futebol também é alimentada no depoimento de Roberto Rivellino, e a intimidade com a qual se dirigia diretamente aos atletas via telefonemas é confirmada. Rivellino é sintético quando indagado por seu biógrafo Maurício Noriega a respeito da relação do regime militar com a Seleção:

“A gente estava lá para jogar futebol. Não havia pressão por parte do governo também. […] O que eu como jogador, o que a seleção poderia resolver? Na rua era uma coisa, no estádio era outra. Eu acho que não se deve misturar”.

Conforme seu relato, passados quarenta e cinco anos após a Copa de 1970, Rivellino sugere certo incômodo com o assunto. Assim como Pelé, é bem sucinto e desconversa sobre a relação. É reproduzido certo estereótipo segundo o qual os jogadores de futebol no Brasil posicionam-se “apoliticamente”, dizendo que o campo esportivo e o político não se misturam.

A COPA DE 1970 E O SEU USO POLÍTICO

Baseados nos relatos de Tostão, Pelé e Rivellino, podemos concluir que, de fato, o objetivo de capitalização política da conquista foi atingido, uma vez que até hoje a imagem de Médici com a taça Jules Rimet em mãos é bastante relembrada pela mídia quando se trata da Copa do Mundo de 1970. A Seleção Brasileira de futebol contribuiu, de certa forma, para reafirmar o clima otimista do país, em meio a todas as arbitrariedades que ocorriam simultaneamente nos bastidores e nos porões da ditadura, fundamentada em um “autoritarismo paternalista ultrarrepressivo”, conforme aponta Marcos Guterman. Os relatos dos ex-atletas sugerem o incômodo de serem vinculados, de certa forma, a um plano publicitário do regime militar, ao mesmo tempo em que reforçam a imagem de Médici como a de um torcedor que acompanhava de perto o futebol e a Seleção Brasileira.

A Ditadura durou até março de 1985, vários movimentos foram importantes pro fim do Regime a volta da Democrácia no nosso país. Dr. Sócrates fez uma promessa que se a Ditadura não acabasse em meio à Democrácia Corintiana, ele deixaria o país, o que acabou acontecendo. Até hoje, a luta de Sócrates é reconhecida e em 2022 a FIFA criou o FIFA Sócrates Award, o primeiro vencedor foi o jogador de Senegal, Sadio Mané. Em 2019, ele inaugurou uma escola na cidade onde nasceu, em Senegal, e, no ano seguinte, fez uma doação de 40 mil libras ao governo senegalês para atuar no combate ao coronavírus.

“(…) Qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para o seus interrogadores compromete a vida dos seus iguais. Entrega pessoas para serem mortas. Eu me orgulho muito de ter mentido, porque mentir na tortura não é fácil. Agora na Democrácia se fala a verdade. Diante da tortura, quem tem coragem, dignidade, fala a mentira. E isso, e isso Senador, faz parte e integra a minha biografia que eu tenho imenso orgulho”.

— Dilma Rousseff, ex presidente do Brasil.

Tyler Martin | Noite de Copa.